악귀쫓는 호랑이는 한국 전통 민속에서 중요한 수호 동물로, 나쁜 기운과 귀신을 쫓는 상징으로 사랑받아 왔다.

민화, 설화, 장식물 등 다양한 형태로 나타나며, 그 힘과 용맹은 단순한 동물 이미지를 넘어선 영적 존재로 여겨진다.

오늘은 악귀를 물리치는 호랑이의 의미, 역사, 그리고 현대에서의 활용까지 깊이 있게 살펴본다.

민속 속 호랑이의 악귀퇴치 의미

한국의 민속에서 호랑이는 단순한 맹수 이상의 존재였다.

산중의 왕으로서 모든 동물들을 다스린다는 위엄뿐 아니라, 사악한 존재와 맞서 싸우는 힘을 가진 수호신 같은 존재로 여겨졌다.

옛 사람들은 귀신이나 악귀가 사람의 혼을 해치거나 집안에 병과 불운을 가져온다고 믿었는데, 호랑이는 이러한 부정한 기운을 몰아내는 영물이었다.

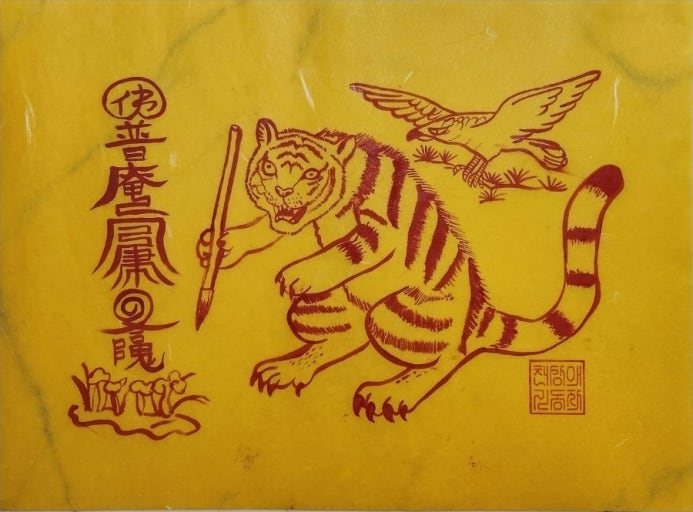

특히 설날, 정월대보름, 단오절 등 중요한 명절에는 호랑이 그림이 그려진 부적이나 병풍을 걸어 두었다.

민화 속 호랑이는 종종 해학적으로 묘사되기도 하지만, 그 속에 담긴 메시지는 단호하다. 악귀를 위협하고, 가문과 마을을 보호하는 힘의 상징이기 때문이다.

이러한 전통은 불교, 샤머니즘, 도교가 혼합된 한국의 신앙 체계 속에서 더욱 공고히 자리 잡았다.

예를 들어 사찰 입구에 새겨진 호랑이상은 절을 찾는 사람들을 축복하고, 악한 기운이 사찰에 들어오지 못하게 막는 수문장 역할을 했다.

또한 농경 사회에서는 호랑이가 잡귀를 쫓아 풍년을 보장해준다고 여겼기에, 농가의 창문과 문짝에 호랑이 문양을 새기거나 그린 풍습이 전해졌다.

이는 단순한 미신이 아니라, 공동체를 안전하게 지키려는 집단 심리의 표현이기도 하다.

호랑이와 민화 속 상징적 표현

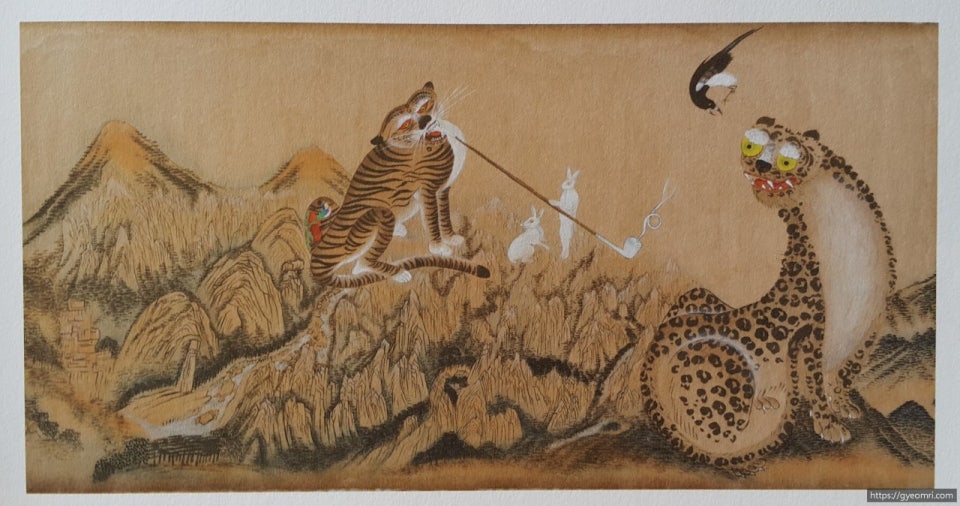

민화에서 호랑이는 종종 까치와 함께 그려진다. 까치는 길한 소식을 전하는 상서로운 새이고, 호랑이는 잡귀를 물리치는 힘을 가진 존재이므로 이 둘이 함께 있으면 복과 평안을 불러온다고 여겨졌다.

이러한 그림은 ‘까치호랑이’라 불리며, 조선시대 서민 가정에서 매우 인기가 높았다.

호랑이는 사실적인 묘사보다 의인화된 표정과 과장된 몸짓으로 표현되는데, 이는 보는 이에게 친근감과 웃음을 주면서도 악귀에게는 위협적인 힘을 전달하는 이중성을 가진다. 특히 호랑이의 눈동자는 크게 그려져 상대를 압도하고, 송곳니는 날카롭게 묘사되어 강인함을 부각한다.

흥미로운 점은, 민화 속 호랑이는 종종 익살맞고 어리숙하게 보이지만, 이는 오히려 인간 세계의 교활함과 권력의 위선을 풍자하는 장치이기도 했다.

악귀를 쫓는 힘은 단순한 물리적 힘만이 아니라, 어리석음을 가장한 지혜와 도덕적 힘에서 나온다는 메시지를 전한 셈이다.

또한 궁궐이나 관청의 문에도 호랑이 무늬가 새겨졌는데, 이는 권위와 위엄을 상징함과 동시에, 부정한 기운이 왕실과 국가를 해치지 못하도록 하는 방패 역할을 했다.

이런 상징성은 현대의 디자인, 예술작품, 심지어 패션 아이템에도 이어지고 있다.

현대 사회에서의 악귀쫓는 호랑이 활용

오늘날 악귀쫓는 호랑이의 이미지는 전통을 넘어 현대 문화와 상품 디자인에 폭넓게 응용되고 있다.

예를 들어 2022년 베이징 동계올림픽에서 한국 선수단의 응원 물품 중에도 호랑이 문양이 포함되어 있었는데, 이는 강인함과 승리를 기원하는 의미를 담고 있다.

또한 한국의 전통주, 차, 과자 포장지에도 호랑이 그림이 자주 사용되며, 이는 소비자에게 전통적 가치와 특별한 기운을 전달하는 역할을 한다.

일부 전통시장에서는 여전히 호랑이 부적을 판매하며, 집이나 사무실에 걸어두면 나쁜 운을 막아준다고 홍보한다.

현대 미술에서도 호랑이는 중요한 소재로 다루어진다.

작가들은 전통 민화의 해학적 호랑이를 재해석하여 현대적인 색채와 패턴으로 표현하고, 이를 통해 전통과 현대가 공존하는 미학을 보여준다.

심리적 측면에서도 호랑이는 강인함과 자신감의 상징으로 작용한다.

악귀쫓는 호랑이를 집안에 두면, 단순히 장식 이상의 효과, 즉 마음의 안정을 주고 부정적인 생각을 몰아내는 심리적 효능이 있다고 느끼는 사람도 많다.

최근에는 디지털 아트, NFT, 게임 속에서도 호랑이가 수호자 캐릭터로 등장해, 전통 신앙의 이미지를 새로운 매체 속에서 되살리고 있다.

이렇게 호랑이는 시대와 문화가 변해도 여전히 ‘악귀를 물리치는 힘’이라는 핵심 의미를 간직한 채 우리 곁에 존재하고 있다.

악귀쫓는 호랑이는 단순한 민속 동물이 아니라, 우리 조상들의 신앙, 미학, 그리고 공동체 정신이 응축된 상징이다.

옛날에는 부적과 민화 속에서, 오늘날에는 예술과 디자인 속에서 여전히 그 힘을 발휘한다.

전통의 힘은 변하지 않지만, 표현 방식은 시대에 맞게 진화한다.

우리의 문화유산 속 호랑이처럼, 우리도 변화를 수용하면서도 뿌리를 잊지 않는 지혜를 지녀야 한다.